不動産鑑定士試験をズバリ解説! 不動産鑑定士の試験制度

令和8年(2026年)の不動産鑑定士短答式試験は5月17日(日)《予想》、論文式試験は8月1日(土)~3日(月)《予想》です

不動産鑑定士講座 デジタルパンフレットを閲覧する

動画でわかりやすく解説!不動産鑑定士の試験制度

鑑定理論の高橋講師が、不動産鑑定士試験の試験制度と攻略法を詳しく解説します。攻略のポイントとは?受験に向いているのはどんな人?

短期合格のチャンス!試験問題の見直しでチャレンジしやすい資格になった

主催団体の国土交通省が、学生・若年層の方や不動産分野の職務経験のない方でも短期合格ができるよう、試験の見直しをおこなっています。よりチャレンジしやすく、短期合格が可能となった「不動産鑑定士」を目指すなら今がチャンスです。

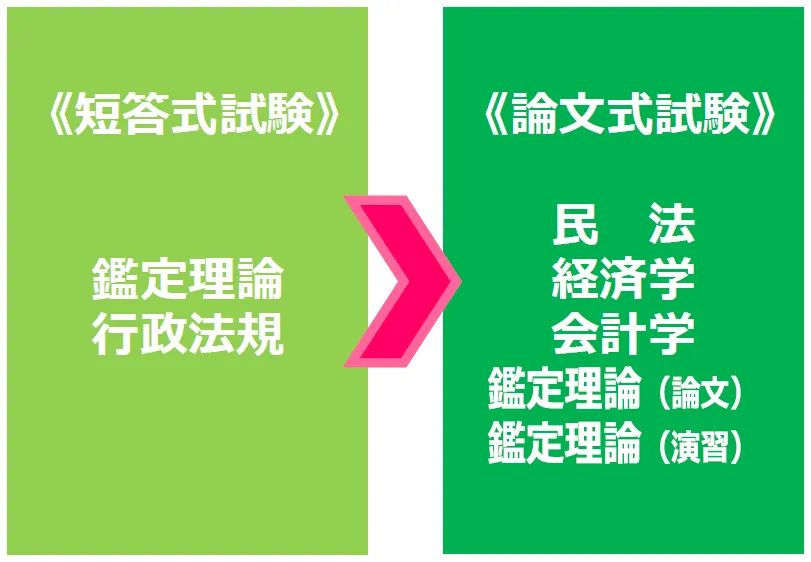

不動産鑑定士試験は「2段階」の選抜方式

不動産鑑定士試験は、「2段階」の選抜方式で実施されます。1段階目にあたる短答式試験は、例年5月に全国規模で行われます。この試験には受験資格がなく、誰でも受験できるのが特長です。この制度は、幅広い業界や世代の方々に不動産鑑定業界への興味を持ってもらい、将来の活躍を期待するという考え方に基づいて採用されています。

2段階目となる論文式試験は、例年8月に東京都、大阪府、福岡県で実施されます。この試験は、短答式試験の合格者のみが受験可能です。そして、2段階の試験をすべて合格した方は実務修習を経て、不動産鑑定士として登録することができます。

!

【ここがPOINT】論文式試験合格を視野にいれた対策をしましょう

短答式試験を合格しただけでは不動産鑑定士の資格を手に入れることはできません。学習は2段階試験攻略を視野に入れておこないましょう。

!

【ここがPOINT】一度短答式試験に合格すると論文式試験が最大3回受験できる!

短答式試験に合格した方は、その合格した年の論文式試験で結果がでなかった場合でも、合格した短答式試験の合格発表日から2年以内に行われる短答式試験が申請により免除になります。つまり、短答式試験に合格した年を含めて、3回まで論文式試験を受験することができます。その免除を受ける方を「短答式試験免除者」といいます。

不動産鑑定士試験 申込みガイド

不動産鑑定士の短答式試験は受験資格が設定されておらず、だれでも幅広く受験することができる点が特徴です。願書の配付は例年2月中旬から、書面および電子申請e-Gov(イーガブ)の両方で申込みが可能です。受験手数料は郵送の場合は収入印紙を、電子申請の場合は電子納付します。

| 受験資格 | なし(短答式試験) |

| 願書配布 | 例年 2月中旬~3月上旬 |

| 願書受付 |

書面申請: 例年 2月中旬~3月上旬 |

|

電子申請: 例年 2月中旬~3月上旬 |

|

| 受験手数料 | 書面申請:13,000円(論文式試験も含む) 電子申請:12,800円(論文式試験も含む) |

!

【ここがPOINT】短答式試験免除や論文式試験の科目免除を利用しましょう

前年、あるいは前々年の短答式試験に合格された方は短答式試験が免除となります。また、一定の条件を満たせば論文式試験の科目が一部免除となります。免除の適用がある方は証明書の添付が必要となりますので、早めに用意しておきましょう。

!

【ここがPOINT】締め切り期日までに余裕をもって申込みしましょう

願書の配布時期および申込受付期限は変更となる場合もありますので、事前に必ずご自身で内容を確認してください。また、願書の取り寄せおよび申込手続きは時間に余裕をもっておこないましょう。

不動産鑑定士短答式試験(5月)

不動産鑑定士短答式試験 日程・試験地ガイド

不動産鑑定士の短答式試験は例年5月上旬の日曜日に、全国の10都市で実施されています。

| 試験実施日 | 例年 5月中旬の日曜日(1日間) ※ 令和8年(2026年)は5/17(日)《予想》 ※ 令和7年(2025年)は5/18(日) |

| 試験地 | 北海道・宮城県・東京都・新潟県・愛知県・大阪府・広島県・香川県・福岡県・沖縄県 ※ 令和7年(2025年)の試験会場は以下の通り。 札幌市「北農健保会館」 仙台市「TKP仙台西口ビジネスセンター」 東京23区「TOC五反田」 新潟市「ANAクラウンプラザホテル新潟」 名古屋市「愛知県産業労働センター」 大阪市「天満研修センター」 広島市「広島YMCA 本館」 高松市「高松商工会議所」 福岡市「福岡県中小企業振興センタービル」 那覇市「那覇商工会議所」 |

| 合格発表 | 例年 6月下旬 ※ 令和8年(2026年)は6/24(水)《予想》 ※ 令和7年(2025年)は6/25(水) |

!

【ここがPOINT】本試験までの日程を逆算してスケジュールを組みましょう

短答式試験はほぼ例年同じ日程で実施されています。そのため学習のスケジュールは立てやすいと言えるでしょう。試験対策を始める前に、まずは試験日までに何日・何時間を学習時間に充てられるか逆算して予定を立てましょう。仕事や学業と両立して目指される方はなおのこと、目標を明確にして学習を開始しましょう。

不動産鑑定士短答式試験 受験ガイド

不動産鑑定士の短答式試験では2科目「不動産に関する行政法規(行政法規)」「不動産の鑑定評価に関する理論(鑑定理論)」が出題されます。試験の形態は五肢択一のマークシート式(短答式)で、それぞれ40問100点満点です。得点の目安としては7割以上を目指しましょう。

| 試験科目 / 試験時間 / 出題数 | 不動産に関する行政法規/ 午前(120分) / 出題数:40問 / 配点:100点 |

| 不動産の鑑定評価に関する理論 / 午後(120分) / 出題数:40問 / 配点:100点 | |

| 出題形式 | 五肢択一式マークシート方式 |

| 合格基準 | 総合点でおおむね7割を基準に土地鑑定委員会が相当と認めた得点。 ただし、総合点のほかに各試験科目ごとに一定の得点を必要とする。 |

!

【ここがPOINT】7割の得点を目指す試験。満点ではなく、効率よく7割取るための学習をする

短答式試験は200点満点の内、7割(140点)以上の得点を目指す試験です。また、短答式試験の後、間もなく論文式試験も控えています。ムダなく効率的に、論文式試験をも視野に入れた対策をおこないましょう。特に「鑑定理論」は論文式試験の対策がそのまま短答式対策に直結していますので。両にらみで対策をすることが必須です。

不動産鑑定士短答式試験 科目ガイド

鑑定理論は不動産鑑定士が実際に不動産の鑑定評価をおこなう際に規範とする理論です。国土交通省が制定した「不動産鑑定評価基準」と「運用上の留意事項」の2つを根拠として、不動産鑑定士がどのような理論にもとづき、どのような手順で不動産の鑑定評価をおこなうかの知識を問われる科目です。

行政法規は不動産鑑定士の業務で必要となる37法令です。「土地基本法」「都市計画法」「建築基準法」「不動産登記法」「農地法」「森林法」「景観法」「文化財保護法」「土壌汚染対策法」など多岐にわたります。広く基本的知識が身についているかが問われる科目です。

!

【ここがPOINT】「鑑定理論」は論文式試験も見据えた学習をしましょう

短答式試験で出題される「鑑定理論」は、論文式試験でも出題され、かつ配点比率が全体の半分と大きいため、不動産鑑定士試験攻略の要といも言える科目です。短答式試験合格後にイチから学習をするには大きな労力がかかりますので、短答式試験対策と論文式試験対策は同時に平行して効率よく学習していくようにしましょう。TACでは常に短答・論文を両にらみした対策を講じていきます。

不動産鑑定士短答式試験 試験結果データ

短答式試験の受験者数は、新型ウイルス感染症の影響で1,400人まで落ち込んだ令和2年を除き、1,600~1,700人程度で安定していましたが、資格の人気上昇に伴い、令和7年度は2,000人を突破しました。また、令和7年の合格率は36.3%と前年から変わることなく、合格者数も例年から大きく増加しました。このことから、短答式試験は努力が結果に結びつきやすい、比較的合格しやすい試験であるといえます。

合格者の年齢層は17歳から82歳までと幅広く、多様な層が合格していることが特徴です。近年、大学生の受験ニーズが高まっており、今後平均年齢が低下する可能性もあります。しかし、現時点では全体として30代以上の受験者が多いため、平均年齢は依然として比較的高めの傾向にあります。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 令和7年(2025年) |

2,144名 |

779名 | 36.3% | ||

| 令和6年(2024年) |

1,675名 |

606名 | 36.2% | ||

| 令和5年(2023年) |

1,647名 |

553名 | 33.6% | ||

| 令和4年(2022年) | 1,726名 | 626名 | 36.3% | ||

| 令和3年(2021年) | 1,709名 | 621名 | 36.3% | ||

| 令和2年(2020年) | 1,415名 | 468名 | 33.1% | ||

| 令和元年(2019年) | 1,767名 | 573名 | 32.4% | ||

| 平成30年(2018年) | 1,751名 | 584名 | 33.4% | ||

| 合格者の平均年齢 | 最年少合格者 | 最高齢合格者 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 令和7年(2025年) | 36.6歳 | 17歳 | 76歳 | ||

| 令和6年(2024年) | 37.5歳 | 18歳 | 78歳 | ||

| 令和5年(2023年) | 38.4歳 | 19歳 | 78歳 | ||

| 令和4年(2022年) | 38.0歳 | 19歳 | 82歳 | ||

| 令和3年(2021年) | 37.2歳 | 19歳 | 73歳 | ||

| 令和2年(2020年) | 38.0歳 | 19歳 | 76歳 | ||

| 令和元年(2019年) | 38.7歳 | 19歳 | 79歳 | ||

| 平成30年(2018年) | 38.3歳 | 19歳 | 78歳 | ||

TACならイチから対策できる!

不動産鑑定士論文式試験(8月)

不動産鑑定士論文式試験 日程・試験地ガイド

不動産鑑定士の論文式試験は例年8月の土曜日・日曜日・月曜日の3日間にわたって、3都市で実施されています。

<

| 試験実施日 | 例年 8月上旬~ (日曜日を含む土・日・月の連続する3日間) ※ 令和8年(2026年)は8/1(土)~8/3(月)《予想》 ※ 令和7年(2025年)は8/2(土)~8/4(月) |

| 試験地 | 東京都・大阪府・福岡県 ※ 令和7年(2025年)の試験会場は以下の通り。 東京都「TOC有明」 大阪市「天満研修センター」 福岡市「福岡県中小企業振興センタービル」 |

| 合格発表 | 例年 10月中旬 ※ 令和8年(2026年)は10/16(金)《予想》 ※ 令和7年(2025年)は10/17(金) |

!

【ここがPOINT】短答式の試験日からあまり間がない点に注意!

論文式試験は例年8月に実施されますが、5月の短答式試験からあまり間がありません。そのため、短答式試験後に論文式試験対策に手を付けても準備が間に合わない可能性が高いです。特に1年での合格を目指す方は「短答対策と論文対策は同じもの」だと考え、並行して対策することが大切です。

不動産鑑定士論文式試験 受験ガイド

不動産鑑定士の論文式試験では「民法」「経済学」「会計学」「不動産の鑑定評価に関する理論(鑑定理論)」が出題されます。鑑定理論は「論文」と「演習」の2通りが出題されます。記述式の試験のため高い知識レベルが要求されます。得点の目安としては6割以上を目指しましょう。

| 試験科目 / 試験時間 / 出題数 | 【第1日目】民法 / 午前(120分) / 出題数:2問 / 配点:100点 |

【第2日目】会計学 / 午前(120分) / 出題数:2問 / 配点:100点 |

|

【第3日目】不動産の鑑定評価に関する理論(論文問題) / 午前(120分) / 出題数:2問 / 配点:100点 |

|

| 出題形式 | 記述式 |

| 合格基準 | 総合点でおおむね6割を基準に土地鑑定委員会が相当と認めた得点。 ただし、総合点のほかに各試験科目ごとに一定の得点を必要とする。 |

!

【ここがPOINT】記述(作文)の力は一朝一夕では身につかない!コツコツと書く練習をしましょう!

問題用紙に選択肢が用意されている短答式試験と比べ、記述試験では白紙の解答用紙にイチから文章を書いていく力が求められます。そのため、曖昧な知識や中途半端な知識で答案を書き上げることは困難です。正しい教材と正しい講義で正しい知識をインプットし、またコツコツと答案のアウトプットを繰り返し、アウトプットした答案を第三者の目で評価してもらい、ご自身にフィードバックすることで、この力が身につきます。

鑑定理論の高橋講師が、不動産鑑定士試験に学習の心得を解説します。不動産鑑定士のみならず難関試験を目指す方は必見の内容です。

不動産鑑定士論文式試験 科目ガイド

鑑定理論(論文)は不動産鑑定士が実際に不動産の鑑定評価をおこなう際に規範とする鑑定理論の知識を論述式で問われる科目です。短答式試験よりも体系的・本質的な理解が求められます。

鑑定理論(演習)は出題された事例をもとに、鑑定評価の手法を適用し実際に不動産鑑定をおこなう「実務に近い」科目です。電卓を用いて各種の計算処理をしながら鑑定評価額を決定していきます。

民法は私人間の生活関係を規律する法律です。試験ではこの「民法」のほか「借地借家法」「建物の区分所有等に関する法律」が出題範囲とされていますが、出題はほぼ不動産取引に関連するものに限られています。

経済学はミクロ経済学とマクロ経済学に大別されます。ミクロ経済学は企業や消費者がどのような経済行動をとるのか、またマクロ経済学は国全体または世界経済全体を分析の対象とし、主に国民所得について分析する科目です。

会計学は企業が公表する財務諸表の作成に関わるルールと、そのルールの基礎となっている理論の知識を問わる科目です。不動産鑑定士実務では企業の財務諸表の分析、不動産収支分析をおこなうことがあるため必須の知識となっています。

!

【ここがPOINT】しっかりと「理解」がともなう学習をしましょう

論文試験は暗記だけでは解答できません。しっかりと「理解」がともなった知識を身につける必要があります。TACのカリキュラムなら、基本講義、アプローチ講義、演習・答練と順番に歩を進めながら、確実に理解を進めていくことができます。

鑑定理論の高橋講師が、不動産鑑定士試験の基本的学習方法を解説します。是非参考になさってください。

不動産鑑定士論文式試験 科目の一部免除

特定の条件に該当する方は、論文式試験の科目について一部免除を申請することができます。

| 民法を免除 | 学校教育法による大学もしくは高等専門学校、旧大学令による大学(予科を含む)、旧高等学校令による高等学校高等科または旧専門学校令による専門学校(以下「大学等」)において通算して3年以上法律学に属する科目の教授または准教授(助教授)の職にあった方 |

法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された方 | |

司法試験または司法試験第二次試験に合格された方 | |

| 経済学を免除 | 大学等において通算して3年以上経済学に属する科目の教授または准教授(助教授)の職にあった方 |

経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された方 | |

| 会計学を免除 | 大学等において通算して3年以上商学に属する科目の教授または准教授(助教授)の職にあった方 |

商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された方 | |

| 合格した試験において受験した科目を免除 | 高等試験本試験に合格された方 |

| 会計学および合格した試験において受験した科目を免除 | 公認会計士試験に合格された方、または旧公認会計士試験第二次試験に合格された方 |

!

【ここがPOINT】一部免除の条件は国土交通省のホームページで確認を!

科目の一部免除制度については事前に「証明書」の提出が求められます。証明書の準備には時間がかかることがありますので、国土交通省の試験概要を確認いただいたうえで、十分な時間的余裕をもって証明書を用意し申請するようにしましょう。

不動産鑑定士論文式試験 試験結果データ

論文式試験の合格者数・合格率は、長らく110名・14%程度で安定していましたが、近年では増加・上昇傾向にあります。これは、国土交通省が不動産鑑定士の増員を図っている動きとも解釈され、受験者にとって大きなチャンスが到来しているといえます。

また、合格者の年齢層は19歳から68歳までと幅広く、短答式試験と同様に多様な年齢層の方が合格していることが特徴です。合格者の平均年齢は約33歳で、短答式試験に比べてやや若い傾向にあります。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 令和7年(2025年) | 981 名 | 173名 | 17.6% | ||

| 令和6年(2024年) | 847名 | 147名 | 17.4% | ||

| 令和5年(2023年) | 885名 | 146名 | 16.4% | ||

| 令和4年(2022年) | 871名 | 143名 | 16.4% | ||

| 令和3年(2021年) | 809名 | 135名 | 16.7% | ||

| 令和2年(2020年) | 764名 | 135名 | 17.7% | ||

| 令和元年(2019年) | 810名 | 121名 | 14.9% | ||

| 合格者の平均年齢 | 最年少合格者 | 最高齢合格者 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 令和7年(2025年) | 33.6歳 | 20歳 |

65歳 |

||

| 令和6年(2024年) | 33.1歳 | 21歳 | 59歳 | ||

| 令和5年(2023年) | 34.3歳 | 20歳 | 65歳 | ||

| 令和4年(2022年) | 33.2歳 | 20歳 | 61歳 | ||

| 令和3年(2021年) | 34.6歳 | 21歳 | 61歳 | ||

| 令和2年(2020年) | 32.6歳 | 20歳 | 61歳 | ||

| 令和元年(2019年) | 34.3歳 | 19歳 | 68歳 | ||

TACならイチから対策できる!

不動産鑑定士実務修習(試験後)

不動産鑑定士 実務修習の概要

不動産鑑定士試験合格者は、不動産鑑定士の登録をするためにこの「実務修習」(研修)を修了する必要があります。実務修習は講義や演習に分かれて実施され、1年コース、2年コースから選択することが可能です。修了を認められ国土交通大臣の修了の確認を受けたものが不動産鑑定士として登録することができます。

下記で1年コースの実施例をご紹介します。

| 開始月 | 例年 12月上旬(※ 2024年度は12/1) | |

| 内容 | 講義 |

<実施期間> ※eラーニングによる講義は、オンライン環境のある任意の場所で視聴し、視聴終了後に確認テストが行われます。 |

| 基本演習 | <実施期間> ■第一段階 : 例年 5月(※ 2024年度は5月中の2日間) ■第二段階 : 例年 6月(※ 2024年度は6月中の3日間) ■第三段階 : 例年 8月(※ 2024年度は8月中の2日間) ■第四段階 : 例年 9月(※ 2024年度は9月中の3日間) <内容> 鑑定評価報告書の作成において通常採用される手順を、修習生自ら作成することにより、段階ごとに指定された内容を修習する課程です。 東京において、1段階2日間又は3日間の日程で、4段階に分けて実施され、合計10日間の演習を行います。 |

|

| 実地演習 | <実施期間> ■物件調査実地演習(2件): 例年12月上旬~12月末日 ■一般実地演習(13件) : 例年12月上旬~翌年11月下旬 <内容> 不動産の鑑定評価に関する実務について、実地において鑑定評価報告書の作成を通じて評価方法を修得する課程です。指導鑑定士のいる不動産鑑定業者、または指定大学機関で履修します。 ※コース別に提出案件は異なりますが、それぞれ3月末、7月末、10月末を締切とする実地演習の報告内容により収集について審査が行われます。 |

|

| 修了考査 | 実務修習の全ての課程を修得した者に対して行われます。 <時期> ■記述の考査 : 例年 1月中旬~1月下旬 ・多肢択一式 ・論文式 ■口述の考査 : 例年 1月中旬~2月上旬 <内容> ・記述の考査(多肢択一式) …鑑定評価の実務に関する基礎的知識、種類別鑑定評価及び手法適用上の技術的知識について行う。 ・記述の考査(論文式) …不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項について行う。 ・口述の考査 …規定第27条に規定する鑑定評価報告書を用い、実地演習の内容について行う。 |

|

実務修習について詳しく知る!

資格取得後、その先は…? 実務家インタビュー

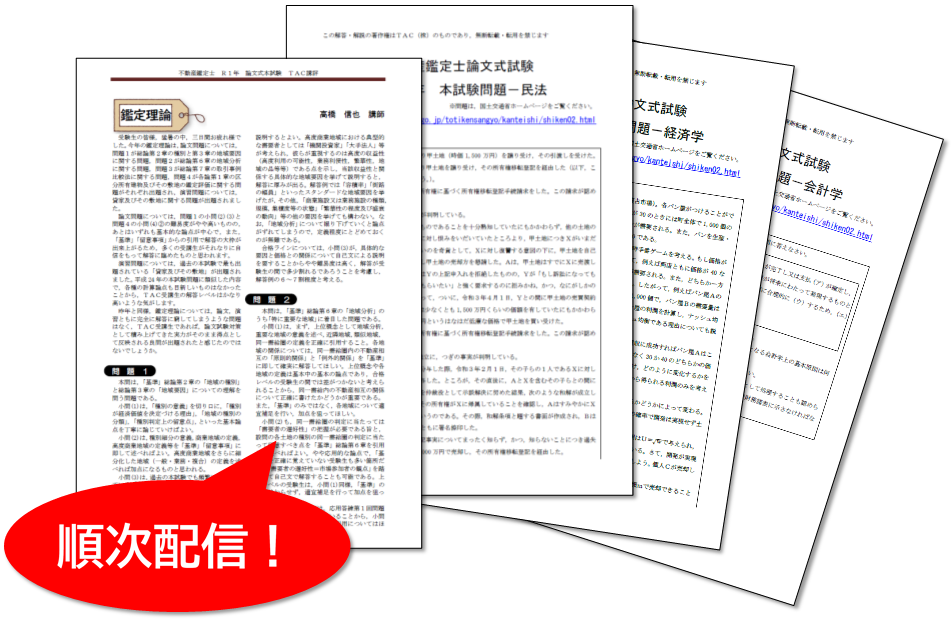

論文式本試験 解答速報

解答解説&講評を請求する

TAC講師陣が論文式試験を徹底分析した上でまとめ上げた「解答速報」「解答解説&講評」を無料で簡単にご請求いただけます!各問題の難易度や合否のポイントも掲載されていますので、不動産鑑定士試験の合格を目指す方は必見の内容です。自由に閲覧・印刷できるだけでなくPDFダウンロードも可能です。以下のフォームにご入力の上、ご請求ください。

お申込いただいた場合、個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。

不動産鑑定士についてもっと知ろう!

「不動産の適正な価値を鑑定するプロフェッショナル」それが不動産鑑定士です。不動産鑑定士になるために必要な資格は?試験は?概要を簡潔にご説明します。続きを読む »

不動産鑑定士は、不動産の鑑定のみならず、土地の有効利用に関する助言をおこなうコンサルの側面がある点も魅力です。また、近年は鑑定士のニーズが多様化し、金融機関や保険会社、商社、鉄道会社などにも活躍のフィールドが広がっています。;続きを読む »

不動産鑑定士の合格率や合格ライン、難易度について実際の数字を見ながら説明します。 続きを読む »

合格まで1~2年間とも言われる不動産鑑定士試験。実際はどれくらいなのでしょうか。自分にぴったり合ったスケジュールを確認しながら一緒に考えていきましょう。 続きを読む »

合格まで2,000時間とも5.000時間とも言われる不動産鑑定士試験。実際はどれくらいなのでしょうか。毎年合格者を多数輩出しているTACが過去の合格者を分析したデータでズバリお答えします。 続きを読む »

不動産鑑定士に登録するための最後の関門が実務修習です。このページでは、知られざる実務修習の内容や、修習受入れ先の種類、かかる費用などについて動画を交えて解説しています。続きを読む »

不動産鑑定士の合格者の平均年齢は30代ですが、ここ最近は大学生受験合格者も年々増加しています。このページでは、不動産鑑定士試験に「大学生にオススメする理由」について説明します。 続きを読む »

不動産鑑定士は宅地建物取引取引士との相性がよいことでも知られています。ダブルライセンスにおすすめの2つ資格を、学習面・実務面でのアドバンテージを挙げながら説明します。 続きを読む »

不動産鑑定士を目指すなら「実績」のTACです。毎年大勢の合格者を送り出しているTACで合格を目指しましょう!続きを読む »

TACなら初めてでも安心!

TACでは、受講中ではなく受験を検討されている方が不安な質問などを解消して学習を始められるような環境が整っています。みなさんに安心して学習していただけるように様々なサポート体制をご用意しています。

まずは、TACの講義・セミナーを体験してみましょう!