タックス ファンタスティック! 第84回テーマ デジタル遺言は日本人の死生観を変えるか?Part.4

こころ編

田久巣会計事務所の代表の田久巣だ。前回は、夏目漱石『吾輩は猫である』に言及しつつ、猫という存在を通して、静かに想いを遺すという新しい遺言のかたちについて考えた。今回は、同じく夏目漱石の『こころ』を題材に、死に際して人が何を語るべきか、何を伝え残すべきかを考えたい。作中、主人公の「先生」は長大な遺書を遺す。それはまさに「付言事項」の極みではないか。デジタル時代における“こころの遺言”とは何か。士業としてその支援がどうありうるのか、考えてみたい。

監 子 ねえ税太君、『こころ』って読んだことある? 夏目漱石の。

税 太 あ、はい。高校のときに。でも正直、「先生、なんであんなに長々と遺書を書いたんだろう」って、若いころはあまりピンと来なかったです…。

襟 糸 あれはただの遺書ではない。むしろ “人生の告白書” だ。形式的な遺言とは違うけど、「自分の死を受け入れてほしい」という、ものすごく人間的な “付言事項” だと思う。

監 子 そうそう。私はむしろ、あの「先生の長文」が、今のデジタル遺言の先取りに思えてきたの。AIじゃなくてしっかり自分で書く、めちゃくちゃパーソナルなメッセージ。

田久巣 (横から登場)その通り。漱石の『こころ』に出てくる先生の遺書は、法的効力はゼロだけれど、“想いの効力” としては圧倒的だ。遺された人の心を大きく揺さぶる。それこそが、これからの「付言事項の価値」なんだと思う。

税 太 でも、あれって結局、受け取った青年にはものすごいショックで…。ああいう “重すぎる遺言” って、逆効果じゃないですか?

田久巣 そう感じるのも自然だ。ただ、遺された人がどう受け取るかを考えることも、これからの遺言支援の一部だ。士業がそこに伴走することも求められてくる時代だよ。

AI税太 にゃにゃっ、失礼、今回は『こころ』の先生や「私」と同様に “まじめモード” で参ります。私は感情モジュールをONにして、遺言者が伝えたい「こころ」をどう言語化するかサポートいたします。先生のような長文にも耐えられるストレージを完備しております。ぜひAI税太をデジタル遺言アプリとしてお使いください。

税 太 最近のAI税太、ダジャレがなくなってまじめというか営業モードになってきたな…。

監 子 でも実際、“心のこもった補足説明” って、付言事項でも一番重要なのよね。誰にどんな理由で遺すか。どうして均等にしなかったのか。何を伝えたかったのか。それって士業がヒアリングしなきゃ出てこないことも多いし。

田久巣 うん。士業は「付言の翻訳者」であり、「感情の編集者」でもあるべきだと思う。それができるからこそ、AIに置き換えられにくい価値が生まれる。

税 太 なるほど…。漱石の時代には、それを “長い手紙” でやるしかなかったけど、今は動画でも音声でも残せる時代ですもんね。

AI税太 私は次期アップデートで「こころの温度を計測する」機能を搭載予定です。嘘ではなく “本音” の遺言をつくる補助ができますにゃ。

襟 糸 先生が生きていたら、AI税太にあの遺書、校正させたかもしれない。

田久巣 いや、先生はきっとそれでも、自分で書いたんだろうな。心を込めて。だからこそ、あの遺書は100年後の私たちの心にも届くんだ。「私」も危篤の父を差し置いて汽車に飛び乗ったくらいだからな。それが本来の “遺言” の力なんだ。

【今回のポイント】

遺言は、法的な配分の手段であると同時に、“想いを伝える最期の手紙” でもある。『こころ』の先生のように、言葉に残すことの重みと勇気は、どの時代でも変わらない。士業がその “こころ” を言語化する支援をすること。それが、デジタル時代の新しい付言事項支援の在り方だと私は考えている。

[『TACNEWS』タックス ファンタスティック!|2025年7月|連載 ]

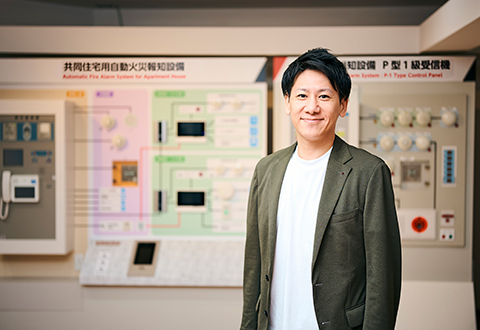

筆者 天野 大輔(あまの だいすけ)

1979年生まれ。公認会計士・税理士。税理士法人レガシィ代表社員。慶應義塾大学・大学院修了(フランス文学を研究)。情報システム会社でSEとして勤務。その後公認会計士試験に合格、監査法人等で、会計監査、事業再生、M&A支援等を行う。その後相続専門約60年の税理士法人レガシィへ。相続・事業承継対策の実務を経て、プラットフォームの構築を担当。2019年に士業事務所間で仕事を授受するWebサービス「Mochi-ya」、2020年にシニア世代向けの専門家とやりとりするWebサービス「相続のせんせい」、2024年に士業のためのSNS「サムシナ」、2025年にデジタル遺言アプリ『AIユイゴンWell-B』をリリース予定。主な著書『相続でモメる人、モメない人』(2023年、講談社/日刊現代)『100億円相続事典』(2024年、日経BP)。2025年より中央経済社『税務弘報』にて「文学で学ぶ相続の知恵」毎月連載中。YouTubeチャンネル「相続と文学」配信開始。