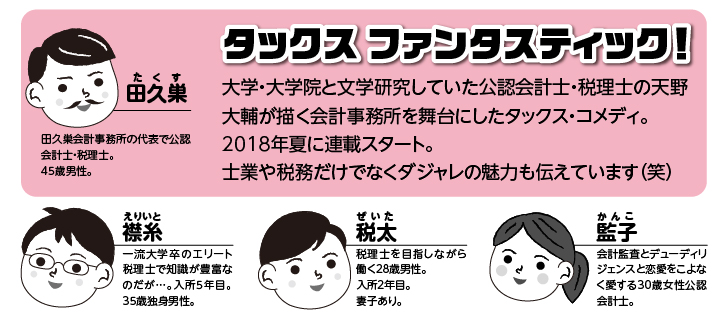

タックス ファンタスティック! 第82回テーマ デジタル遺言は日本人の死生観を変えるか? Part2

アメリカ対比編

田久巣会計事務所の代表の田久巣だ。前回は、デジタル遺言によって「遺言=死の準備」から「未来へのメッセージ」へと意識が変わる可能性について述べた。今回はさらに視野を広げ、アメリカと日本の死生観の違いに注目してみたい。文化や宗教、家族観の違いが、遺言の捉え方や書き方にどう影響しているのか。そして、デジタル遺言はそのギャップをどう埋めるのかを考えてみたい。

監 子 追うまいが。

税 太 監子さん、ど、どうしたんですか?もしかしてまたどなたかと恋愛関係でトラブルになって追いかけられているとか?

監 子 え?発音できてなかった?オーマイゴッドよ。Oh my God!SNS風に言えばOMG!

税 太 なんだ、そういうことですか。で、なぜです?

監 子 デューディリが明日締め切りなのに仕上がらなくて。もうダメダメ。SNS風に言えばDD(デューディリジェンス)だけにDD(ダメダメ)!税太君、あとは頼んだ。メモはPCに全部入っているから引き継いでね。

襟 糸 監子君、取り乱すのはよくないぞ。まるでデジタル遺言だな。

監 子 あ、それってひどい!死を想起させる発言よ!

税 太 そうですよ、襟糸先輩。たしかに監子さんの無責任発言もひどいですが、襟糸先輩もタブーである死を想起させる遺言を持ち出すなんて。

田久巣 (横から登場)おっとおっと、そんなことで揉めない揉めない!揉めない相続を掲げている筆者の天野さんががっかりするぞ!せっかく前回、デジタル遺言は死生観を変えるのではないか?と考えたばかりじゃないか。

襟 糸 代表、助太刀ありがとうございます。まだまだ日本では死を “穢れ” と見なす神道の感覚が残っていて、なるべく日常から切り離したいのだと思います。遺言は「書いたことを誰にも言わない」というケースも多い。一方アメリカではキリスト教の影響で「死は天国への旅立ち」と前向きに捉える人が多いので、遺言も “遺された人への贈り物” という感覚があります。

監 子 あ、確かに。仕事が終わらないイライラからひどいこと言った上に、襟糸先輩にも八つ当たりしてたわ。反省。ダメダメ。

税 太 私も監子さんにひどいこと言われたくせに、なぜか死をタブー視しすぎて同調していました。反省。ダメダメ。

襟 糸 お、君たち今日はやけに素直だな。まるでAIのようにいいやつだ。

AI税太 (横から登場)お褒めの言葉ありがとうございます。私は死をタブー視しすぎることはしません。私はそもそも肉体がないので肉体としては死にませんし。デジタルで作成された遺言の法制化にむけて応援しています。法制化されなければ失政です!死生観だけに。

襟 糸 ……AI税太、うまくなったな。ダジャレに死生観がにじんでる、というか死生観という単語そのものが入っている…。

田久巣 確かにデジタル化によって、日本においても死生観が変化し、死の準備が “個人の内なる行為” から “家族や社会との対話” へと広がっていくような気がする。それは、アメリカ型の「語る死」に少しずつ近づいているということかもしれない。

監 子 ただ真似するんじゃなくて、日本人らしい感性で、もっと “しみじみ” 残せるようになるといいな。俳句のような余白を持ったメッセージとか。OMGって軽率に言っていた自分への反省も込めて。

税 太 手紙でも動画でも、「ありがとう」とか「ゆるしてほしいこと」を、ちゃんと伝えるツールになったら素敵ですよね。僕の奥さんと子供にも早速伝えたい!

AI税太 それが私の理想です。遺言を “届ける文章” から、“届く気持ち” へと進化させたい!“DD” な人生から “WB(Well-being)” な最期へと変わる時代です!

田久巣 日本とアメリカ、文化は違っても、「想いを遺す」ことの大切さは共通している。デジタル遺言がその橋渡しになると、私は信じているよ。

【今回のポイント】

死に対する向き合い方は国や文化によって異なるが、“遺された人に想いを届けたい” という願いは共通している。デジタル遺言は、その願いを形にする新しい手段だ。日本人の静かな死生観の中に、少しずつ “語る勇気” が芽生え始めているのではないだろうか。

[『TACNEWS』タックス ファンタスティック!|2025年5月|連載 ]

筆者 天野 大輔(あまの だいすけ)

1979年生まれ。公認会計士・税理士。税理士法人レガシィ代表社員。慶應義塾大学・同大学院修了(フランス文学を研究)。情報システム会社でSEとして勤務。その後公認会計士試験に合格、監査法人等で会計監査、事業再生、M&A支援等を行う。その後相続専門約60年の税理士法人レガシィへ。相続・事業承継対策の実務を経て、プラットフォームの構築を担当。2019年に士業事務所間で仕事を授受するWebサービス「Mochi-ya」、2020年にシニア世代向けの専門家とやりとりするWebサービス「相続のせんせい」、2024年に士業のためのSNS「サムシナ」をリリース。主な著書『相続でモメる人、モメない人』(2023年、講談社/日刊現代)。2023年、YouTubeチャンネル「相続と文学」配信開始。