公務員への転職

東京23区(特別区)経験者採用について詳しく解説

公務員に転職するには、公務員試験を受けて合格しなければなりません。中途採用については国や自治体によって試験の呼び方が変わりますが、「経験者採用試験」や「社会人経験者採用試験」という名称で行われています。また、年齢や社会経験年数によっては既卒や社会人であっても新卒の方が受験する「大卒程度試験」や「高卒程度試験」を受けて合格することで採用されるケースもあります。

このコラムでは、公務員への転職先として人気の「特別区(東京23区)職員 事務(一般事務)」に転職するための方法について解説していきます。

東京23区(特別区)中途採用の流れ

東京23区(特別区)一般事務の中途採用は特別区職員経験者採用試験・選考にて実施されます。また、試験は1級職(係員:民間でいう一般社員に相当)と2級職(主任)に分けて行われます。

まずは23区合同で「特別区職員経験者採用試験」が行われ、試験に合格すると受験生の希望なども考慮した上で面接を受ける区が提示されます。提示された区の面接を受けて内定を獲得すると採用されます。

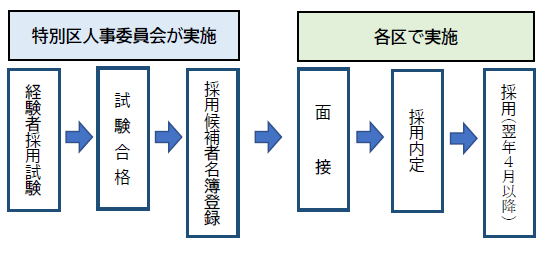

特別区職員 経験者採用試験(1級職) 選考の流れ

まず特別区人事委員会が、23区合同で経験者採用試験を実施します。経験者採用試験では1次試験で筆記試験、2次試験で個別面接が行われます。

この試験に合格(最終合格)すると採用候補者名簿に登録され、区面接が行われます。特別区人事委員会から各区へは、

試験合格後に登録される採用候補者名簿は1年間有効です。提示された区の採用面接で不合格になった場合でも採用候補者名簿には名前が残りますので有効期間内に特別区人事委員会から別の区を提示され採用されるというケースもあります。

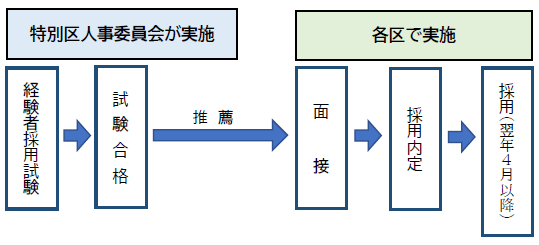

特別区職員 経験者採用試験(2級職) 選考の流れ

まずは特別区人事委員会が、23区合同で経験者採用試験を実施します。経験者採用試験では1次試験で筆記試験、2次試験で個別面接が行われます。 この試験に合格すると、受験生の希望等を考慮して特別区人事委員会から面接を受ける区の推薦があります。1級職とは異なり、推薦を受けた段階で推薦された区の採用はほぼ決まった状態になっています。最終的に区の面接を受けてここで採用内定が出ると翌年4月以降に採用されます。

採用人数と試験倍率

一般事務の採用は1級職(係員:民間でいう一般社員に相当)と2級職(主任)に分けて行われます。過去3年間の採用予定人数と試験実施状況は以下の通りです。採用予定人数からも分かる通り、1級職、2級職ともに年々中途採用人数が増えています。これにつれて受験倍率が下がっていますのでここ数年でかなり合格、採用されやすくなっています。

最終的に試験合格後の区面接で内定を得た区に採用されることになりますが、毎年それぞれの区で6~30名程度採用があります。

| 1級職(事務) | 採用予定者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |

|---|---|---|---|---|

| 2021年度 | 110名程度 | 1,302名 | 172名 | 7.6倍 |

| 2022年度 | 143名程度 | 1,287名 | 215名 | 6.0倍 |

| 2023年度 | 207名程度 | 1,146名 | 289名 | 4.0倍 |

| 2024年度 | 291名程度 | 1,165名 | 385名 | 3.0倍 |

| 2級職(事務) | 採用予定者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |

|---|---|---|---|---|

| 2021年度 | 44名程度 | 762名 | 59名 | 12.9倍 |

| 2022年度 | 63名程度 | 695名 | 88名 | 7.9倍 |

| 2023年度 | 86名程度 | 720名 | 112名 | 6.4倍 |

| 2024年度 | 128名程度 | 744名 | 168名 | 4.4倍 |

何歳までなら採用される?受験資格

特別区(東京23区)職員の場合、転職できる年齢は61歳以下(試験実施年度の4月1日時点の年齢)になります。また、経験者採用試験の受験資格は、年齢以外に日本国籍を有していることや民間企業等での経験年数などが要求されます。

▼2025年度試験の主な受験資格

①61歳以下(試験実施年度の4月1日時点)

②業務経験 1級職(直近10年の期間において4年)

業務経験 2級職(直近14年の期間において8年)

③日本国籍を有する人

公務員への転職をお考えの方にこちらもオススメ!

特別区職員経験者採用試験(一般事務) の内容

特別区職員経験者採用試験について2025年度の試験内容を紹介します。

1次試験は筆記試験になっており、文章理解は現代文・英文、数的処理は中学入試から高校1年までの算数・数学、人文科学は日本史、世界史、地理など、社会科学は、高校レベルの政治・経済・法律など、自然科学は物理・化学・生物・地学などが出題されます。

職務経験論文はご自身の社会経験をどのように特別区に活かせるかを記述します。また、課題式論文は特別区が抱える社会課題に対しての提案を行います。

| 試験日 | 試験内容 | 出題内容 |

|---|---|---|

| 1次試験日 2025/9/7(日) |

教養試験 (1時間45分) |

【1級職】五肢択一(45問中35問解答) ①知能分野(24問必須解答) 文章理解(英文含む)、数的処理 ②知識分野(6問必須解答) 社会事情 ③知識分野(15問中5問選択解答)人文科学、社会科学、自然科学 【2級職】五肢択一(44問中35問解答) ①知能分野(26問必須解答) 文章理解(英文含む)、数的処理 ②知識分野(6問必須解答) 社会事情 ③知識分野(12問中3問選択解答)人文科学、社会科学、自然科学 |

| 職務経験論文 (1時間30分) |

【1級職・2級職共通】(1問必須解答) 字数は1,200字以上1,500字程度 |

|

| 課題式論文 (1時間30分) |

【1級職・2級職共通】(2問中1問選択解答) 字数は1,200字以上1,500字程度 |

|

| 2次試験日 11/1(土)~3(月)、8(土)、9(日)のうち特別区人事委員会が指定する1日 |

口述試験 | 【1級職・2級職共通】個別面接 人物、職務経験及び職務に関連する知識等についての個別面接 |

出題内容と対策方法

教養試験

教養試験は、高校までに習った科目が出題の中心になります。

知能分野の文章理解は、現代文と英文、数的処理(判断推理、数的推理、資料解釈及び空間把握)は中学入試や高校入試の算数・数学が出題されます。特に合否の差がつきやすい数的処理の対策は重要です。合格レベルに達するまで学習期間が3か月程度かかりますので早めに対策していきましょう。

知識分野の社会事情は時事問題です。日ごろからニュースを読む習慣をつけておきましょう。

知識分野の人文科学は日本史・世界史・地理・思想、自然科学は、物理・化学・生物・地学、社会科学は法律・経済・政治といった分野から出題されます。社会事情以外の知識分野は選択解答のため苦手分野は捨ててしまい、得意分野に絞って得点を稼いでいくことも一つの戦略です。

職務経験論文

職務経験論文は、『民間企業や自営業、他の公務員での経験を特別区の公務にどのように活かせるか』、これをしっかり提案できるかどうかがポイントとなります。過去の出題内容は次の通りです。(1,200字~1,500字程度/解答時間90分)

| 2025年度 | 住民サービスの向上について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分における立場で論じてください。 |

|---|---|

| 2024年度 | 行政におけるコンプアライアンスの重要性について,あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから,その経験を踏まえて採用区分における立場で論じてください。 |

| 2023年度 | ワークライフバランスの実現に向けた職場での取組について,あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから,その経験を踏まえて採用区分における立場で論じてください。 |

採用区分とは、1級職は係員の業務を行う職、2級職(主任)は係長職への昇任を前提とした係長職を補佐する職、3級職(係長級)は係長、担当係長、主査またはこれに相当する職とする。

課題式論文

課題式論文については、課題に対するある程度の基礎知識も必要ですが、「経験を踏まえて」と明確に指示されていませんが、社会人らしい問題意識や民間の感覚をもとに「職務経験」を織り込んで説得力のある論文を書くことがポイントとなります。 たくさんのテーマについて練習することも大事ですが、論文を書き上げたら必ず添削を受けて書き直し、実力を高めていきましょう。

(1,200字~1,500字程度/解答時間90分 ※2 題中1題を選択すること。)

| 2025年度 | 1 やさしい日本語(外国人等にもわかるように配慮して簡単にした日本語)の活用について 2 官民連携による行政運営について |

|---|---|

| 2024年度 | 1 特別区の広報におけるSNSの利活用と課題について 2 業務におけるタイムパフォーマンスの向上について |

| 2023年度 | 1 図書館機能の充実について 2 これからのイベント実施のあり方について |

口述試験

人物、職務経験、職務に関する専門知識について個別面接形式で確認する試験です。

採用側としては、特別区が抱える複雑化する行政課題に対応するために有用な経験を持つ人材を、幅広い年代層において確保したいという思いがあります。このため口述試験では公務に適した人物かどうかという部分以外に、職務経験についても深く確認されます。

当日の様子

受験者によるレポート

-

1級職

-

2級職

1次試験

-

試験会場

大正大学(R7年度)

| 9:30 | 集合 |

|---|---|

| 9:50 | 職務経験論文試験(90分) |

| 休憩 | |

| 12:35~14:05 | 課題式論文試験(90分) |

| 14:25~14:45 | 受験者カード記入(20分) |

| 14:45~16:30 | 教養試験(105分) |

朝は近くのコンビニが混み合い、品薄となるため、昼食の事前準備は必須。 大学内には休憩用の椅子、机が多数あり、試験開始前、休憩時間はそこで軽食をとったり学習したりできたが、結構混み合っており、友人同士でいる方も多いので集中できる環境ではなかった。 1級職でも受験者の年齢層は比較的幅広く、男女差もあまりない印象であった。 試験中は机上にラベルを剥がしたペットボトルのみ置くことが出来るのでこちらも準備必須。 休憩時間は原則、試験室内で昼食をとるのだが、外出してる人も多く、大学内は緑も多いのでいい気分転換になった。

当日は前半戦の論文2つを書き上げるだけで、腕がパンパンでヘトヘトだったため、教養試験まで集中力を維持するのが大変で、事前に試験当日と同じスケジュールを経験しておけばよかったと後悔。 また、どの試験も時間が足りず、答練等を通じて本番同様の時間感覚で練習をすることの大切さを肌で感じた1日でした。

2次試験:口述試験

-

個人面接

個人面接:面接官3名(30分)

-

試験会場

大田区産業プラザpio

待合室の様子

面接開始まで1階の大きな部屋で待機。席は自由。机あり。面接は3グループに分けて実施。順番は当日発表される。面接会場は、控え室そばの大ホール。パーテーションで区切られた小ブースにて実施。ドアはないた め、試験監督の合図のもと、「失礼いたします」と声を出して入室。

面接室の様子

40・50代の3名が面接官、どうやら各区の課長職の方々だったよう。面接室前での待機中、誤ってパーテーションにぶつかり音を出してしまった。面接官との距離は2メートルほどあり、周囲の騒々しさもあり、少し声が聞きとりづらかった。

全体の感想・アドバイス等

大きな荷物は、面接室外に置いて入室しても良いとのことだったが、基本的には、手荷物やコートをすべて面接室に持って入るため見られることを意識しておいた方が良い。 面接開始時に、「難しいことは質問しませんので、普段の様子を見せてください」と言われた。確かに、難しい質問はなかった。面接途中には、「○○さんは、○○のような性格に見えますね」と私の性格をズバリ当てられた。面接官同士も途中で、「~ね」「~なんだよ。きっと」等と、互いに会話したりしており、始終穏やかな雰囲気で笑顔だった。ただ、志望動機などの一般的な質問をされなかったことが意外だった。

実際の質問内容

・現職の業務内容

・現職の施策について、当人でなかった場合は賛成か反対か

・現職での失敗談 ・現職でのクレーム対応の経験

・仕事を進める上で心掛けていること

・入区後、〇〇の業務でもよいか

・志望区以外から提示があったら

・周りからはどんな性格と言われているか

スケジュールは1級と同様

1次試験

-

試験会場

拓殖大学(R7年度)

最寄り駅の改札から大学までは1本道のため道に迷うことはないが、駅前を逃すとコンビニ等が何もなく、昼食を買いそびれてしまいました。 試験会場は大学の1つの棟に集中していたため、上の階に上がるためのエスカレーターが混雑したり、お手洗いが混雑したりと、集合時間に余裕を持って到着したものの、落ち着いたころにはすでに試験官が入室しており、焦った気持ちのまま職務経験論文に突入してしまいました。

私服の方ばかりなので年齢層は明確ではありませんが、わたしの受験した教室は男性が多く、休憩時間も男性お手洗いが混雑していたのが意外でした。 また休憩時間はパソコンを開いて論文の最終確認をしたり、区の施策を確認したりしている方もいて、本試験独特の緊張感が漂っており、休憩といっても休まるものではありませんでした。苦笑

職務経験論文試験では、書きやすいテーマだったことで、より良い方向に流れを持っていこうと推敲を重ねてしまい、時間が足りなくなり大焦り。 緊張も重なり、本番では練習以上のパフォーマンスを出すことは難しいことを体感。練習を重ねることが結果的に本番に繋がることを身をもって体験いたしました。

2次試験:口述試験

-

個人面接

個人面接:面接官3名(40分)

-

試験会場

大田区産業プラザpio

待合室等の様子

同じ時間帯(午前)の受験者37名×3=111名が同じ会場で待っていました。3つのグループに分かれて面接が行われ、私は2番目のグループで行いました。会場の担当者から、「集中したい方もいるので、私語を慎み待つように」との説明がありました。

面接室の様子

パーテンションで区切られた簡易的なブースごとでの面接です。特に意地の悪い質問もされず、淡々と質問が行われました。社会人経験者採用だから当然といえば当然ですが、落ち着いた40分でした。3人の面接官からそれぞれ質問がされましたが、明確に役割分担がされているようには感じませんでした。

全体の感想・アドバイス等

最初に事例問題を読み、それについての自分の対応策を答えます。1分でA4用紙1枚の問題を読み3分程度で対応策を話しました。その後に、面接カードに書かれた内容をもとに質問を受けます。志望動機や自己PRのような定型的な質問を受けることを想定していたものの、現職を中心に課題対応力関して複数の質問をされ、少々面食らってしまいましたが、落ち着いて答えられたと思います。私自身が現職の国家公務員であることもあり、民間出身者と異なる見られ方をするかなと思っていましたが、特にそんなこともなく40分が終わりました。

実際の質問内容

・入区後に主任としてプロジェクトを任されたとする。係長、自分、ベテラン社員2名、係員Aの5名がいるが、ベテラン社員がやる気を出してくれない。このような場合、自分ならどのように対応、振る舞いをするか

・現職でのポジション ・現職(課内)の年齢層

・後輩との接し方、自分より年次の長い年下社員との接し方

・現在、過去の仕事内容

・DX化を進めなければならないと指示があったが、人工も予算もないとき、あなたならどうするか

気になる転職後の年収

特別区人事委員会が発行している「令和5年特別区職員の給与等に関する報告及び勧告」などの資料によると特別区職員の平均年齢は38.9歳で平均年間給与は約644万3千円とされています。また、特別区職員の場合、給与に加えて手当として扶養手当、住居手当、管理職手当、地域手当などが支給されます。手当は合計で月額約7万8千円出ていますので、給与と諸手当を合わせると39歳の場合、年収は約740万円と推察できます。

まとめ 転職を成功させるために

いかがでしたか。筆記試験、面接の流れをご理解いただくことができましたでしょうか。特別区職員のみならず公務員に転職するためには、筆記試験だけでなく、皆さんのこれまでのご経験が特別区職員としてどのように活かせるか、区民が安心・安全に暮らせるために皆さんに何ができるといったことを考えていく必要があり、しっかりしたキャリアビジョンも重要です。

TACでは社会人方が公務員に転職するためのコース「公務員(経験者採用)講座」を開講しております。

採用へのカギとなる論文・面接対策の講師はすべて元公務員で元特別区の採用担当者だった講師も複数名おります。採用担当者目線での指導ができるというところがTACの強みです。特別区がどういった人材を欲しがっているか、あなたのこれまでの経験を最大限に活かして論文や面接でどうアピールするかといったところまで個別に転職のお手伝いをさせていただきます。まずは講座説明会にお越しください。皆様のご参加をお待ちしております。

TACなら採用担当の経験がある元公務員の講師が担当します!

-

いちおか まさふみ

市岡 雅史 講師

経験者・氷河期採用コース

論文対策、面接対策 担当特別区の部課長として約20年、産業振興、企画・財政、総務、人事など幅広く各分野の施策を担当。

-

はらの てつや

原野 哲也 講師

経験者・氷河期採用コース

論文対策、面接対策 担当外資系企業から特別区へ転職。入区後は教育委員会、総務、福祉、人事など幅広く各分野の施策を担当。

-

こたに はる

小谷 はる 講師

経験者・氷河期採用コース

論文対策、面接対策 担当特別区での管理職経験は22年。福祉、環境、広報、人事、芸術文化など幅広く各分野の施策を担当。

公務員への転職をお考えの方にこちらもオススメ!